Le 9 mai dernier, la mort de deux soldats français dans une opération de sauvetage de deux touristes enlevés au nord du Bénin huit jours plus tôt a ouvert les yeux à tous ceux qui ne voulaient pas le voir : le cancer djihadiste se propage désormais à l’Afrique de l’ouest. Sénégal, Mali, Niger, Bénin, Togo, Côte d’Ivoire, Burkina Faso, Nigeria, Ghana, Cameroun : tous ces pays sont désormais menacés.

Le Burkina Faso en première ligne

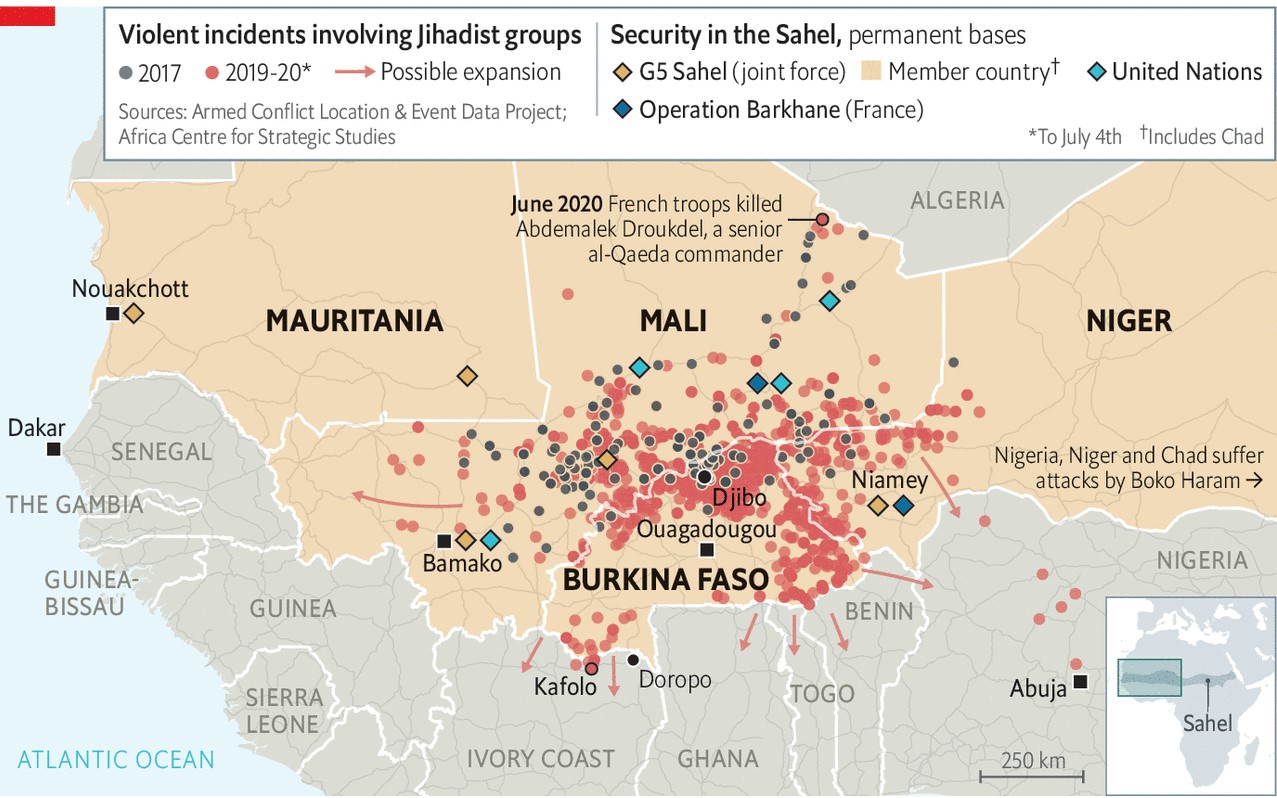

Initialement centrée sur le nord du Mali, l’action des groupes djihadistes a progressivement glissé vers le sud, au point que le centre du pays est devenu le théâtre principal des violences – fruit également de tensions ethniques hors de contrôle. L’ONU a ainsi recensé en 2017 plus de 1 000 incidents dans la seule région de Mopti et, durant l’année 2018, cette région est celle dans laquelle ont été enregistrés le plus grand nombre d’actions attribuées aux groupes djihadistes contre les forces de défense maliennes, la MINUSMA, les groupes armés signataires et l’opération française Barkhane.

Parallèlement à cette extension vers le centre du Mali, les groupes djihadistes se sont implantés au Burkina Faso, au point que l’état d’urgence a été déclaré le 1er janvier 2019 dans quatorze provinces frontalières du Mali et du Niger. Cette expansion a été préparée dès le début des années 2010, mais c’est en 2015 que les premières attaques commencent. Mais c’est surtout le nord qui est frappé, avec plusieurs attaques contre des représentants de l’État et des membres de la société civile. En décembre 2016, le groupe Ansaroul Islam est créée par Ibrahim Dicko. Composée principalement de Rimaïbés et de Peuls, cette entité entretient des liens avec d’autres groupes au Mali. En 2018, les incidents augmentent dans le nord sans pour autant cesser dans l’ouest. Parallèlement, la situation sécuritaire se dégrade considérablement dans l’est du pays avec une quinzaine d’attaques (engins explosifs ou accrochages) entre janvier et août. Il s’agit très probablement d’éléments de l’État islamique dans le Grand Sahara et d’Ansaroul Islam, qui ont noué des alliances avec des membres influents des communautés locales ayant étudié le Coran au Mali.

Plusieurs raisons peuvent être avancées pour expliquer cette extension au Burkina. D’abord, comme l’affirmait l’ex-chef rebelle touareg malien Iyad Ag Ghali dans une interview datée de 2017, la nouvelle stratégie proclamée des groupes terroristes est l’extension de la lutte à de nouveaux espaces. Si cette orientation s’explique par la pression militaire qui pèse sur les groupes djihadistes dans le nord Mali, où les Français ont remporté plusieurs succès tactiques en 2018 et où le Mécanisme opérationnel de coordination (MOC) progresse, elle fait écho également au caractère transnational de l’idéologie djihadiste et aux circulations des idées et des personnes. Ensuite, les groupes djihadistes ont su trouver des relais parmi les populations locales pour s’implanter et mener leurs actions. Enfin, ils ont bénéficié de la désorganisation de l’appareil sécuritaire et des services de renseignement résultant de la révolution de 2014.

L’extension aux pays côtiers d’Afrique de l’ouest

Les récentes attaques au Burkina Faso, à proximité des frontières avec la Côte d’Ivoire, le Ghana, le Togo et le Bénin, ainsi que l’arrestation en décembre 2018 de personnes préparant une opération à Bamako, Ouagadougou et Abidjan pour le Nouvel an, témoignent de la menace croissante qui pèse sur les pays du golfe de Guinée. Les premiers signes d’action de groupes djihadistes dans ces pays datent cependant du milieu des années 2010. Dans le parc transfrontalier du W, des combattants originaires du Mali auraient mené en 2014-2015 une reconnaissance en poussant jusqu’au Bénin. De même, en 2015, plusieurs membres d’une cellule du JNIM actifs dans la forêt de Sama, à la frontière entre la Côte d’Ivoire et le Mali, étaient arrêtés, sans pour autant que les survivants cessent leurs activités. Ce sont d’ailleurs des membres de cette unité qui seraient à l’origine de l’enlèvement d’une none colombienne dans la région de Sikasso en février 2017, et qui ont été arrêtés à côté de Koutiala le 6 décembre 2018.

Les groupes armés djihadistes ont également recruté dans les pays côtiers ces dernières années. Le Mouvement pour l’unicité et le jihad en Afrique de l’Ouest (MUJAO) comptait parmi ses membres des ressortissants de plusieurs pays dont des Guinéens, des Ghanéens et des Béninois. Après le départ du nigérien Bilal Hicham de la katiba Ousmane Dan Fodio, c’est même un Béninois originaire du sud du pays et Yorouba, surnommé Abdoullah, qui prend la tête de l’unité. Et le MUJAO n’est pas isolé : selon les autorités libyennes, plusieurs dizaines de ressortissants du Ghana, du Sénégal et de la Gambie auraient rejoint l’organisation État islamique en Libye.

Le premier électrochoc est cependant l’attaque de Grand-Bassam, en Cote d’Ivoire, commanditée par l’Arabe Ould Nouini et menée par un commando suicide en mars 2016. Selon les auteurs d’un rapport interne du Secrétariat du Conseil national de sécurité ghanéen, « le Ghana et le Togo sont les prochaines cibles après les attaques au Burkina Faso et en Côte d’Ivoire ». Deux mois plus tard, une note adressée aux forces armées béninoises était rendue publique, dans laquelle il était demandé aux unités de « renforcer la sécurité sur les différentes zones menacées d’attaques terroristes » et de faire preuve de « plus de vigilance dans les fouilles aux frontières ». De fait, les attaques se sont depuis multipliées dans toute la zone, notamment au Niger où des groupes terroristes ont mené des attaques dans la région de Diffa (sud du pays) en février et en avril. Au mois de mai, pas moins de vingt-huit soldats ont été tués dans la région de Tillabéri, à l’ouest du pays.

Certes, ces derniers mois ont été marqués par plusieurs mesures pour renforcer la sécurité aux frontières dans certains pays. Le Togo et le Bénin ont notamment déployé des unités supplémentaires dans le nord afin de renforcer le maillage du territoire. Parallèlement, des opérations conjointes ont été organisées. En mai 2018, le Bénin, le Burkina Faso, le Ghana et le Togo ont déployé près de 2 000 membres des forces de défense et de sécurité dans le cadre de l’opération Koudalgou, pour un bilan de 200 arrestations dont deux personnes soupçonnées d’être liées aux groupes jihadistes. Si cette mobilisation témoigne d’une certaine prise de conscience et d’une volonté de publiciser cette dernière, elle n’est pas sans susciter plusieurs interrogations.

D’abord, on le sait, la coopération reste difficile entre les acteurs de la sous-région. Certes, l’opération contre une cellule à Ouagadougou, en mai 2018, est issue d’une collaboration entre services burkinabè et maliens avec un appui technique français. Certes également, dans le domaine judiciaire, l’initiative WACAP (réseau des autorités centrales et procureurs de l’Afrique de l’Ouest qui regroupe les pays de la CEDEAO et la Mauritanie), portée par l’ONUDC, a permis de renforcer les échanges entre magistrats de la sous-région. Cependant, la coopération reste entravée par une culture de la méfiance entre États, entre administrations d’un même État, et au sein d’une même administration. Ensuite, le contrôle des flux sur les frontières septentrionales est limité par des pratiques anciennes de contournement, la corruption des agents de l’État, ou encore les limites en matière d’état civil. Cette surveillance est d’autant plus difficile que les groupes djihadistes s’appuient sur les savoirs de contrebandiers et de trafiquants.

Tensions religieuses, vulnérabilités sociales et aveuglement politique

L’intensité des échanges entre les États côtiers et l’hinterland sahélien, la répartition des communautés, les mobilités multiples – que cela soit pour s’installer durablement dans un autre pays ou au gré de circulation plus temporaires –, les flux marchands, les outils de communication, sont autant de facteurs pouvant encourager les « plugs » régionaux et internationaux autour de convergences religieuses ou politiques. De nouvelles « solidarités » djihadistes se créent à travers toute l’Afrique de l’ouest.

Les tensions internes de ces pays constituent une autre source de vulnérabilité : tensions ethniques, politiques, économiques et sociales. Divers facteurs peuvent favoriser le développement de l’extrémisme violent dans ces pays : frustration des jeunes à l’égard d’aînés qui monopolisent le pouvoir politique et économique ; disparités entre espaces urbains et ruraux ; taux d’illettrisme ; prégnance de nouvelles idéologies religieuses comme le revivalisme sunnite. Dans le nord du Bénin par exemple, de nombreuses mosquées ont été construites, accompagnées d’une introduction du port du voile par les jeunes filles et les femmes. De même, le Ghanaian National Peace Council a dû intervenir à plusieurs reprises à la suite de prêches radicales et de sermons antimusulmans.

L’importation de courants religieux venus du golfe Arabo-persique ne suffit pas à expliquer l’engagement dans un groupe armé djihadiste. Plusieurs études (PNUD, ISS ou IFRI) ont montré le rôle majeur du sentiment d’injustice, des conflits locaux, et du comportement des forces de défense et de sécurité dans la bascule dans la violence et sa continuation. La progression d’un islam rigoriste sur le continent africain constitue néanmoins, pour des acteurs prônant la violence au nom de la religion, un levier afin d’obtenir une audience, une oreille complaisante, des soutiens, des financements, voire recruter des combattants en s’appuyant sur le sentiment anti-occidental et la colère d’une partie de la population.

L’expansionnisme sunnite génère aussi des compétitions porteuses de violence avec des formes plus traditionnelles de l’islam africain. En Guinée par exemple, les tensions entre jeunes wahhabites et érudits soufis traditionnels a conduit en 2014 à la destruction de la mosquée wahhabite dite « Tata 1 » dans le quartier Donghol. Financée par une association du golfe Arabo-persique, via une association guinéenne, elle avait été prise en main par un imam wahhabite autoproclamé.

Ces tensions religieuses sont d’autant plus dangereuses qu’elles prennent place dans des pays secoués par des tensions ethniques (que les groupes terroristes savent attiser en particulier entre nomades et sédentaires), des conflits autour de la terre, du bétail, des ressources du sous-sol et de leur exploitation, une remise en cause des hiérarchies sociales par les jeunes et dans lesquels l’arène politique est rarement apaisée. En Côte d’Ivoire, le pouvoir est focalisé sur l’échéance électorale de 2020, les déceptions sont grandes à l’égard du mandat de Ouattara et l’intégration de ses combattants a laissé des traces dans l’appareil sécuritaire. Au Bénin, les heurs politiques ne retombent pas entre le pouvoir et l’opposition depuis les élections législatives du 28 avril dernier. Au Cameroun, des velléités indépendantistes de la partie anglophone au nord-ouest du pays se manifestent depuis 2016. Plusieurs attentats ont été commis. Le 1er octobre 2017, des séparatistes annoncent une indépendance symbolique des deux régions anglophones, et provoquent des manifestations. La dispersion violente de ces rassemblements cause au moins dix-sept morts parmi les manifestants. En trois ans, le conflit aurait fait 1 850 morts et forcé plus de 530 000 personnes à fuir leur domicile, d’après les Nations unies.

Le plus inquiétant se situe peut-être à ce niveau : la défaillance de régimes politiques qui semblent n’avoir toujours pas compris la multiplicité des facteurs qui nourrissent l’hydre djihadiste, facteurs à la fois ethniques, économiques, politiques et géographiques. Sur chacun de ces leviers, il est urgent d’agir.

Que faire ?

La question ethnique est sensible mais peut-être la plus déterminante. Si l’on s’en tient au cas du Mali, les tensions entre Touaregs, Peuls, Bambaras et Dogon ne doivent pas être sous-estimées. Il ne saurait y avoir de solution politique à long terme sans la prise en compte de cette pluralité ethnique qui réclame le développement, le respect et la garantie d’une décentralisation franche et d’autonomies locales larges. Face aux heurs qui peuvent exister entre sédentaires et nomades, c’est la mission des autorités publiques et des chefs locaux de garantir une coexistence pacifique en organisant concrètement la répartition des terres, la transhumance des troupeaux, etc.

Sur le plan économique, une lutte impitoyable contre les trafiquants en tous genres (drogue, médicaments, enlèvements et rançons, armes) doit être conduite et coordonnées entre les différents pays de la zone. Ces trafics nourrissent le djihadisme : s’en prendre à eux, c’est affaiblir l’hydre terroriste. Bien sûr, on sait que dans certains pays, des fonctionnaires et des responsables politiques sont complices de ces trafics.

C’est pourquoi le facteur politique est également majeur. Les populations comprennent mal qu’un jeune désœuvré soit envoyé pour cinq ou dix ans en prison parce qu’il a fait de la contrebande quand tel ministre ou tel directeur des douanes n’est pas inquiété alors qu’il fait la même chose à grande échelle… La question de l’exemplarité des élites, de la lutte contre la corruption et du respect de l’État de droit est également prégnante. Les bailleurs de fonds internationaux devraient être bien plus exigeants.

Il y a enfin le facteur géographique, qu’il ne faut pas sous-évaluer. Les espaces à surveiller et contrôler sont souvent immenses (le Mali fait plus de 1,2 millions de kilomètres carrés) et en tout cas trop grands pour les moyens dont disposent ces pays. Pourtant, le contrôle des frontières est un enjeu prioritaire. Une coordination accrue entre pays, le soutien des pays occidentaux et les nouvelles technologies (radars, drones, etc.) sont indispensables.

Publié en langue anglaise le 13/09/2019 sur Geopolitical Intelligence Service